ADC电路

part 1

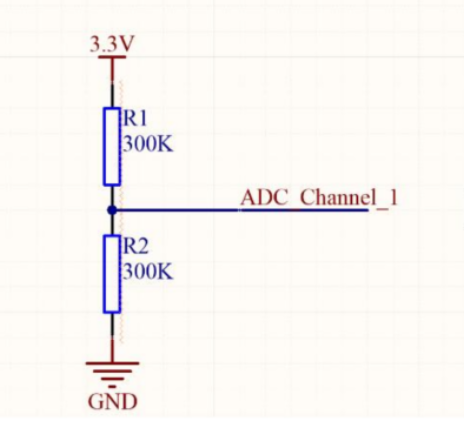

ADC采样点为处的分压:

- 公式1:

- 公式2:

- : ADC采样电路参考电压,主控上的

- ADC_BIT:ADC采样精度,12bit采样精度时值为4096,

- temp:采样值

电压采样

根据公式1和公式2可得:

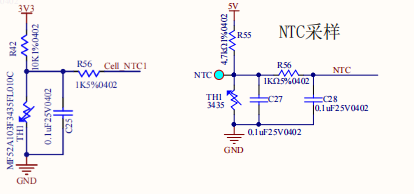

NTC采样

上拉电阻,NTC电阻,上拉电阻供电电压为,MCU上的ADC采样参考电压,一般等于 根据公式1:,公式3 将公式2代入公式3,得到:

上拉电阻,NTC电阻,上拉电阻供电电压为,MCU上的ADC采样参考电压,一般等于 根据公式1:,公式3 将公式2代入公式3,得到:

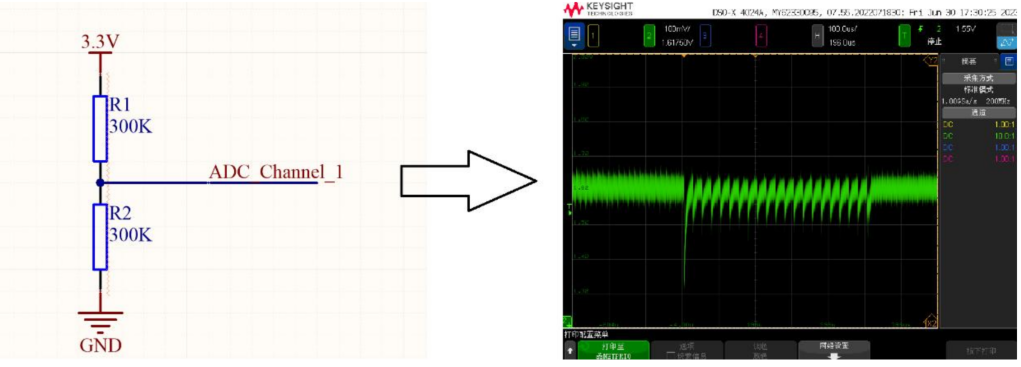

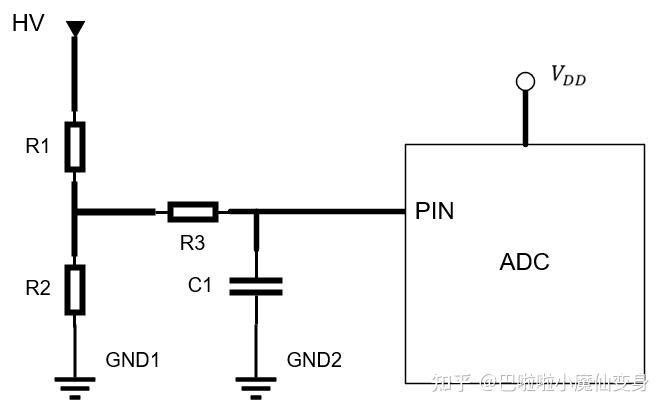

在ADC采样电路中,尤其是考虑低功耗的产品电池电压采样电路中,一般会选择比较大的分压电阻。这样可以减少因为分压电路带来的额外功耗。但是会出现电压采样不准的问题。

当 ADC 单端采集电压时,如果采集的电压不是强驱(电流很小)时,ADC 内部采集电容充电时间会变长(表现为有一个较长的上升时间),对于大电阻分压产生的电压采样而言,此时的电容充电效应会影响到采样电压(ADC 内部的采样电容大概在 15pF),在采样时刻会给采样电压拉低一个毛刺,如图 2-1 所示。此时很容易采到一个误差比较大的值。

这个影响会随着分压电阻阻值的增大而增大。

对分压电阻的对地分压部分增加电容,典型值 0.1uF。原理是通过增加电容,对电流起到一个缓冲作用,从而消除因为电流太小导致的电压毛刺。

https://blog.csdn.net/darin_wang/article/details/143932423

part2

:分压电阻

: RC 滤波

A-D 转换公式为:

其中:

- :原始电压 (Physical Value)

- :ADC 供电电压(作为参考电压)

- DigVal:原始电压数字值(Raw Value)

- [ADC Resolution]:ADC 精度。如 8-bit ADC,取 255 ( ),12-bit ADC 取 4095 (),16-bit ADC 取 65535 ()

- Gain:电阻分压增益,其计算方法为:

提高采样精度:

- 提高ADC供电电压的精度

- 提高选用的ADC精度 [ADC Resolution]

- 提高分压电阻的精度 Gain

https://zhuanlan.zhihu.com/p/522945611

低功耗设备中,电池电压采样存在的问题及解决办法

最近在做一个开源项目,这个小项目由3.7V、200mAH聚合物锂电池供电。为了实现长时间待机的目的,需要尽量减小功耗。在设计电池电压采样电路的时候,发现了一些问题,于是查阅相关资料,进行了整理。

电池电压采样,最直接的办法就是采用分压电阻采样。分压电阻一般选择K欧级阻值,如果分压电压选择1K和3K进行分压,就会产生3.7V/4K=0.925mA的电流,消耗的功率是3.7V*0.925mA=3.4mW。

3.7V、200mAH聚合物锂电池储存的电能是3.7V*200mAH=740mWH。如果不考虑其他电路的耗电,仅考虑分压电阻的消耗,可以连续待机740mWH/3.4mW=217H,不到10天。这个消耗已经很大了。

如果增大采样电阻行不行呢?

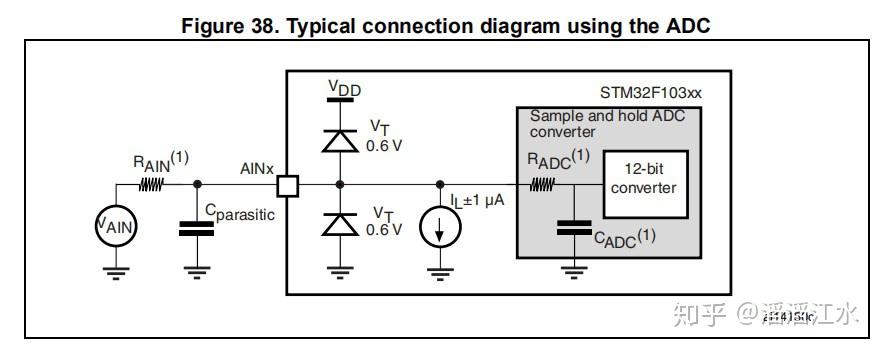

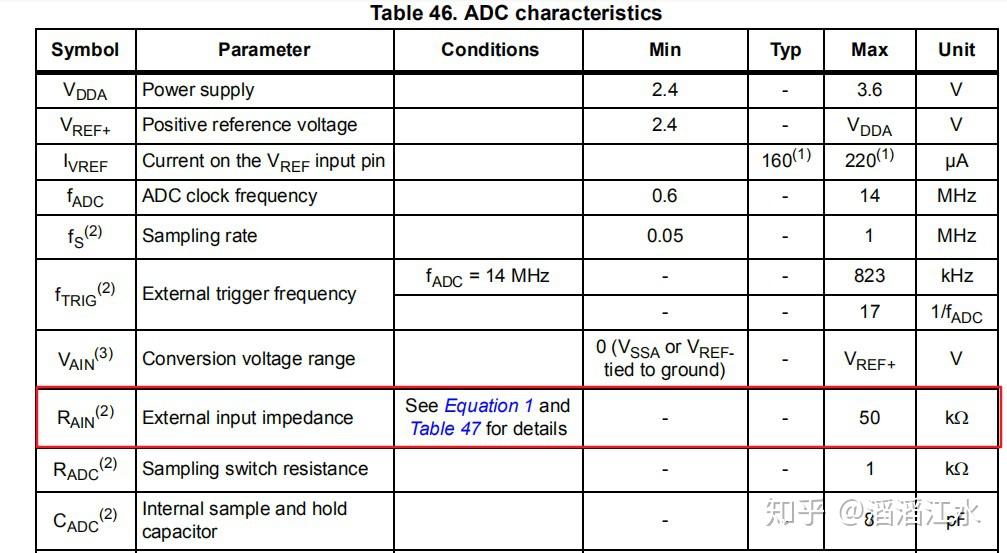

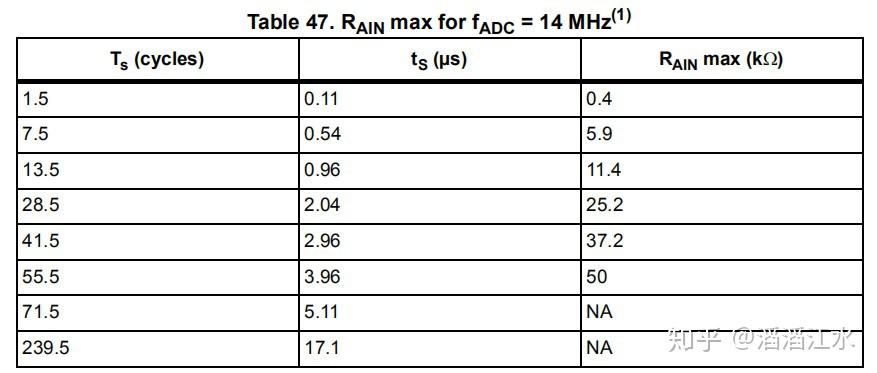

stm32 ADC对外部输入阻抗是有要求的,最大不能超过50K,如下图所示,RAIN最大为50K。

为什么stm32 ADC对外部输入阻抗是有要求?

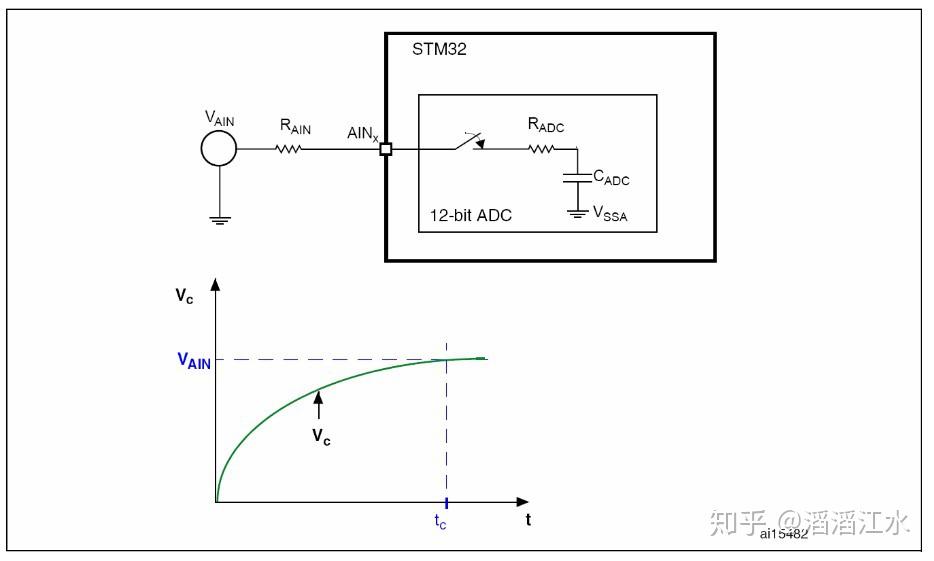

因为ADC的引脚需要有电流流入,来对进行充电,充满后再进行采样。如果采样周期小于通过控制的充电时间,则ADC转换得到的数值会小于实际数值。所以当信号源阻抗增大时,需要延长采样周期。

因为ADC的引脚需要有电流流入,来对进行充电,充满后再进行采样。如果采样周期小于通过控制的充电时间,则ADC转换得到的数值会小于实际数值。所以当信号源阻抗增大时,需要延长采样周期。  如果按照外部输入阻抗的最大值50K,进行电路设计,是不是可以呢?

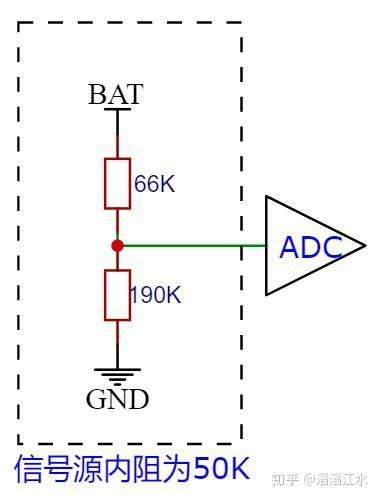

如果按照外部输入阻抗的最大值50K,进行电路设计,是不是可以呢?  单片机ADC引脚外部输入阻抗等效于信号源内阻。信号源内阻等效于分压电路的输出电阻,即

单片机ADC引脚外部输入阻抗等效于信号源内阻。信号源内阻等效于分压电路的输出电阻,即66K*190K/(66K+190K)=50K。

此时分压电阻消耗的功率是3.7*3.7V/(66k+190k)=0.053mW,电流是14uA。可以连续待机740mWH/0.053mW=13962H。基本上这个消耗就很小了。

但是由于ADC输入电阻不是无穷大,大概是几十K~几百K欧,具体数据不清。190K欧电阻两端的分压将会比理论分压要小。

所以单纯采用电阻分压具有功率消耗大、误差大的缺点。

改进方案

串联电压跟随器 在分压电阻和ADC引脚之间,串联电压跟随器,可以显著提高输入电阻、降低输出电阻。但是会增加成本和PCB面积,而且运放本身也会耗电,得不偿失。

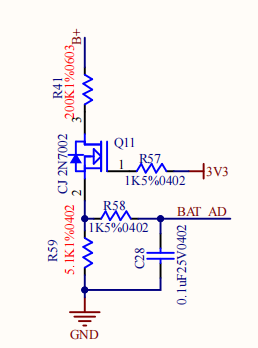

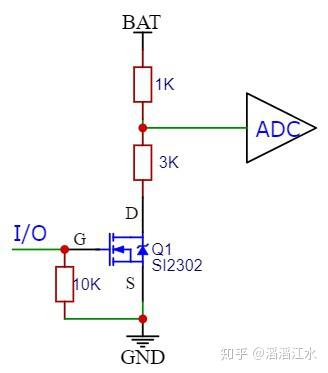

MOS管开关采样

当不需要采样的时候,拉低I/O引脚,MOS管截止,漏电流仅有1uA。开始采样的时候,拉高I/O引脚即可,MOS管DS间电压仅为50uV(

当不需要采样的时候,拉低I/O引脚,MOS管截止,漏电流仅有1uA。开始采样的时候,拉高I/O引脚即可,MOS管DS间电压仅为50uV(1mA*导通电阻50毫欧),可以忽略不计。采样结束后,断开MOS管即可。只要在采样的时候才消耗电能,耗电极少。仅需要在原来的基础上增加一个I/O口和一个MOS管即可。

用PMOS上端切断更好,下端切断ADC电压就是电池电压大于单片机电压,会有电流进单片机 adc=bat电压了,会损坏adc的

mos管成本不就上去了,直接用一个IO口当地就可以了。测的时候拉低,不测置高。 设备(CPU)进入休眠后,引脚将复位,进入高阻状态,不会变为低电平一直耗电。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/343666145